2025年12月17日(水)19:00-

東京藝術大学音楽学部第6ホール

曲目と出演

武満徹《七つの丘の出来事》(1966)

A:男 大関 一成

B:奇術師 髙橋 真輝

C:女 村瀬 芽生

D: 女 森 めぐみ

E 男:矢野 耕我

F 男:島野 恵太

G:女 福田 瑚花

L.ベリオ《Sequenza V》(1966)

トロンボーン 大関一成

V.グロボカール《Discours II》(1967-1968)

Solo 大関 一成

I 野田 改勝

II 青栁 賢

III 菅谷 優希

IV 吉澤 大志

武満徹《WAVES》(1976)

クラリネット 栗山 かなえ

トロンボーンI 大関 一成

トロンボーンII 吉澤 大志

ホルン 直田 真潮

バス・ドラム 村瀬 芽生

F.ジェフスキー《Moonrise with Memories》(1978)

バストロンボーン 大関 一成

ピアノ 矢野 耕我

トイ・ピアノ 森 めぐみ

フルート 中村 淳

マリンバ 村瀬 芽生

ビブラフォン 島野 恵太

ギター 髙橋 真輝

スタッフ

照明 株式会社シグマコミュニケーションズ

音響 藪崎 友輔

音響 渡邉 拓実

協力 小田 美紗希

受付 今村 光流

ごあいさつ

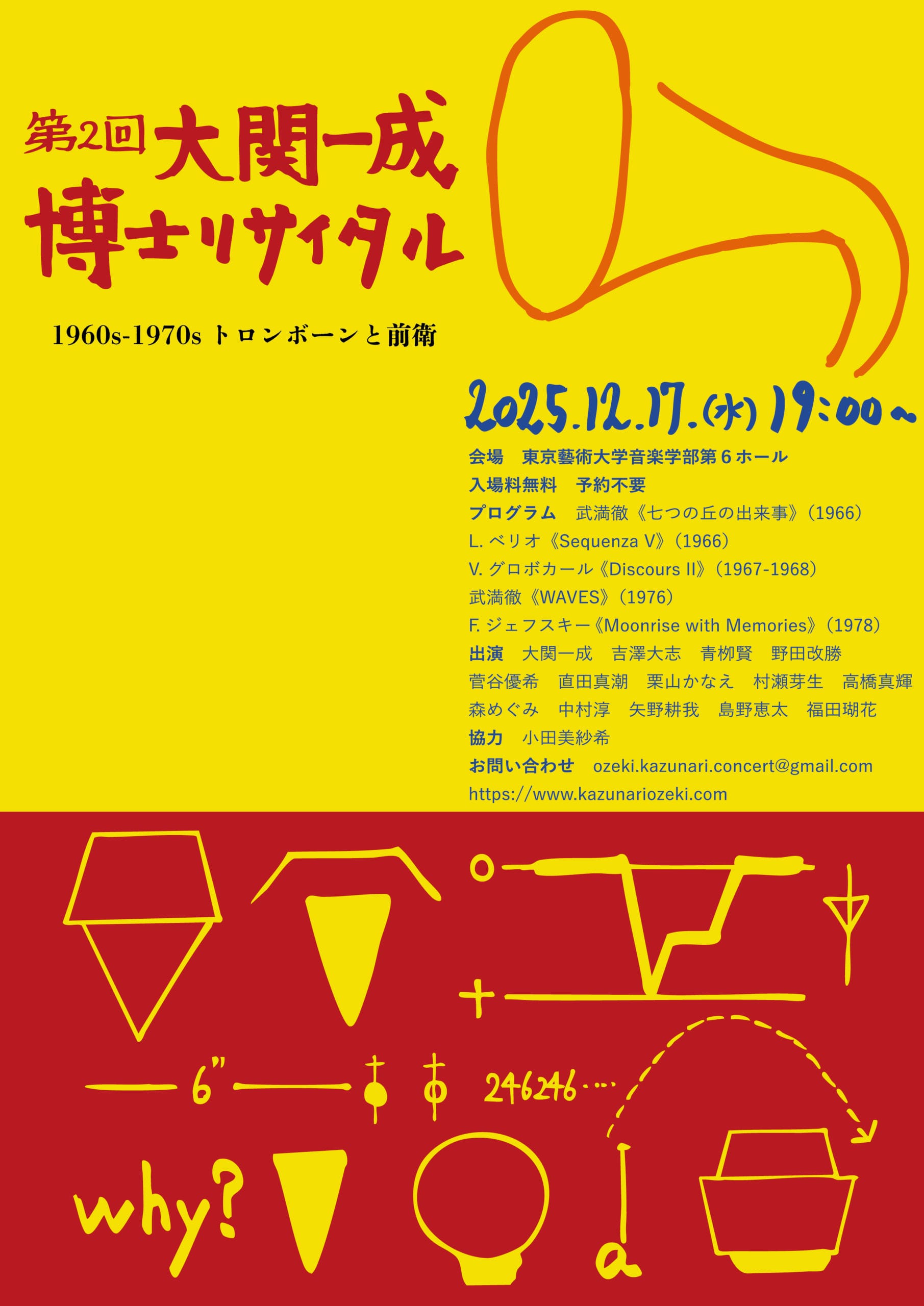

第2回大関一成博士リサイタル「1960s-1970s トロンボーンと前衛」を開催いたします。

博士リサイタルとは、東京藝術大学大学院博士後期課程に在籍する実技系の学生が年に1度開催する研究発表の場です。私は、戦後の日本を代表する作曲家武満徹(1930-1996)のトロンボーンが関わる作品を対象に演奏研究を行なっており、今回は昨年に続いて2回目の博士リサイタルとなります。

第1回では「武満徹とジョン・ケージ・ショック-実験工房から1961年を越えて」というテーマのもとに、武満徹の初期作品である室内協奏曲(1955)を中心にプログラムを組みました。この第2回では、「1960s-1970s トロンボーンと前衛」と題し、2つの武満作品のほか、武満とも親交があったベリオ、グロボカール、ジェフスキーらの作品を演奏することで、1960年代から1970年代の芸術潮流の中でトロンボーンが前衛という言葉のもとでどのように響いたのかを見ていきます。

このリサイタルを開催するにあたり、本当に多くの方のご協力を賜りました。まず、古賀慎治先生、福中冬子先生、鈴木純明先生には日頃の大学院生活の中で多くのご指導を賜りました。また、出演者のみなさまには私の無理難題にも常に真摯に明るく向き合っていただき、素晴らしい演技や演奏をしてくださっています。そして、貴重なミュートを貸してくださった萩谷克己さま、照明、音響、協力スタッフのみなさま無しには今回の演奏会は成立しませんでした。最後に、各所でご協力を賜りました大学の教職員のみなさま、学生のみなさま、いつも支えてくれる家族、そして演奏会に足をお運びくださったお客様に心より感謝申し上げます。

2025/12/17 大関 一成

曲目解説

武満徹《七つの丘の出来事》(1966)

この作品は、芸術形式としていえば1950年代後半から1960年代に盛んとなった偶然性を尊重した演劇的出来事の「ハプニング」です。初演は、1966年11月14日に草月会館で行われた「空間から環境へ・ハプニングス」で武満本人のほか、東野芳明、一柳慧、ジャスパー・ジョーンズ、山口勝弘、靉嘔、本職の奇術師によって行われ、靉嘔に献呈されています。

初演時に出演した東野は後日、次のように振り返っています。

“言語は想像力の貯水池である”ではじまる「序曲」の文章が渡される。(中略)その後、電話で各出演者にひとりずつ言葉が与えられる。(中略)こう書くと、なにやらこむずかしい哲学劇のようだが、見ているひとには、大半が暗闇の中で何が起こっているのか判然とせず、時折、あざやかなブルーのスポットの下で、本職の手品師が手品を演じ、ジョーンズのタイプを打つ音とくろぐろとした後姿のシルエットが際立ち、紐でしばった足に牛の鈴をつけた武満のとび廻るのが、フラッシュをたいたときのように見え、聞こえただけだろう。

「季刊芸術 第1巻第1号」1967年

ここからもわかるように、1966年の上演は、まさに「ハプニング」らしい破茶滅茶な上演だったと推測されます。実際に当時撮影された写真には、舞台上で若かりし大アーティストが大真面目に梯子に登ったり、他の作品では舞台上で髭を剃ったりする様子が見て取れます。

一方、今回の上演では1981年に雑誌に掲載されたテキストを用います。このテキストは、即興を伴う16番までの指示で構成され、その中には即興のために次に示すタゴールの「ギーターンジャリ」に依る詩が付されています。

海を越えて誰が笑

闇に浮かびて今来るや

その来ん時に花々を

いささか取置き

その瑞々しき花々を

この時 花籠に盛れ

そこ黄昏の闇に篝火連なり見えんか

知らせ心の天空の星の数

身を尽くして 閼伽を盛らばや

君 われを前後より縛しとき

はや逃るまじとわれ思いき

花瓣群なして

四方にとびちり

ぬば玉の真黒き

闇の海を掩いぬ

安息

ラビーンドラナート・タゴール(渡辺照宏訳)『ギーターンジャリ』より(「タゴール著作集」第三巻、アポロン社)

また、この1981年のテキストは初演時と異なると推測できる部分も多く、東野のいう「序曲」は存在しないほか、電話で言葉を授けることや牛の鈴のことも触れられていない一方で、出演者の行為について指示が独特な文体で書かれ、照明やリボンの色、歌の楽譜まで付けられており、やってみなければわからないというハプニング特有の性格は大きく変質し、武満の意図がしっかりと指示書に反映されているといえます。つまり、1966年には実験音楽的な性格が強かったものが、1981年の版では前衛音楽的な性格が強まっているとも考えられるのではないでしょうか。

このような背景を持つ《七つの丘の出来事》は、私の第1回博士リサイタルの続きとして1960年代の武満やその同時代の芸術家たちの活動を伝えながらも、1981年のテキストを用いることで、単に「やってみた」という次元を越え、タゴールの詩と共鳴しながら、この演奏会で取り上げる他の作品たちへの橋渡しとしての役目を担うことになります。

ルチアーノ・ベリオ《Sequenza V》(1966)

この作品は、ベリオが生涯にわたって作曲した「セクエンツァ」シリーズの第5曲にあたり、スチュアート・デンプスター(1936-)の委嘱により独奏トロンボーンのために書かれ、高名な道化師であるグロック(Adrien Wettach)に捧げられています。

この作品を知るためには、まずベリオのグロックについての思い出を知る必要があります。ベリオは幼かった頃、道化師グロックの邸宅の近所に住んでおり、たびたび学友と共に彼の庭になったオレンジを盗んでいました。しかし、11歳になったある日、グロックがパフォーマンスの最中に静止し、観客を見つめながら「Warum?」(ドイツ語でWhy?の意)と問いかけたのを目の当たりにし、泣くべきか、笑うべきか、可能ならば両方したくなる感情に襲われる経験をします。その後、グロックの庭からオレンジを盗むことはもうしなかったそうです。この思い出からインスピレーションを得て、この《Sequenza V》は作曲されました。

楽譜は、横幅と時間が比例する形で書かれ、数字による強弱の指示や、プランジャーミュートを楽器に打ち付ける奏法、声と楽器の音を重ねる重音奏法、「Why?」という発声、呼気だけでなく吸気も用いて演奏することなど、多くの奏法が駆使されています。しかし、実際に書かれていることを全て音にすることは非常に難易度が高く、多くの著名な奏者が発表している録音でさえも完全に楽譜通り演奏できているわけではありません。逆に言えば、奏者が演奏に際して何を取捨選択し、音楽に何を見出してきたのかということに注目することが重要であると言えます。私は、特に前述したベリオのグロックの思い出からインスパイアされることで、音楽が演劇的なパフォーマンスに昇華されるような演奏を目指したいと考えています。

また、これまで発表されている過去の録音のうち、特に注目すべきなのは委嘱者のデンプスターだけではありません。トロンボーン奏者でありながらベリオに作曲を師事し、この作品の成立過程にも関わったとされるヴィンコ・グロボカール(1934-)や、鮮烈なパフォーマンスをレーザーディスクで発売し、現在もその映像がYouTubeで伝説的に観られ続けているクリスティアン・リンドベルイ(1958-)の存在を忘れてはなりません。この2名は武満とも親交があり、両者ともそれぞれ武満作品の初演を行なっていますが、両者の音楽性は正反対と言っても差し支えがないと考えられるでしょう。

ヴィンコ・グロボカール《Discours II》(1967-1968)

ベリオの項で既に登場したように、ヴィンコ・グロボカールはトロンボーン奏者でありながら、作曲家でもあります。ベリオの《Sequenza V》とほぼ同時期に作曲されたこの作品は独奏と4本のトロンボーンのために書かれ、タイトルの「Discours」は、フランス語で「スピーチ」を意味します。作品の中では、次の文章を読み上げる指示が複数回出ており、作品のコンセプトを如実に表しています。

a Il éxiste de nombreux points communs entre le langage parlé trombone.

話し言葉とトロンボーンには多くの類似点があります。

b Il y a tout d’abord une grande ressemblance entre la couleur de certains sons vocaux et les sonorités du trombone.

まず、特定の声の音色とトロンボーンの音色には、非常によく似たところがあります。

c mais il y a aussi une analogie dans la façon de prononcer ces sons instramentaux et vocaux.

しかし、加えて、楽器と声という二つのタイプの発音方法にも類似点があります。

d A l’aide de certaines sourdines, dont le son peut étre module avec la main, l’on obtient des sonorités se rapprochant des voyelles.

手で音を調節できる特定のミュートを使用すると、母音に近い音が得られます。

e les consonnes elles, sont reproduites par des effets de souffle, de coups de langue sans l’emploi du son normal de l’instrument.

しかし、子音は楽器の通常の音を使わずに、息や舌の使用によって再現されます。

楽譜は、横幅と時間が比例する形で書かれており、プランジャーミュートを楽器に叩きつけることや重音の多用など《Sequenza V》と類似する点も多い一方、従来の強弱記号を使用する点や、ミュートの持ち替えに独特なミュートの絵を用いる点など、独自性も多く見られます[1]。特に、用いるミュートの種類は非常に多く、Mel-O-Wahミュートなど珍しいものも使われており、クラシックだけでなくジャズまで演奏したグロボカールならではのボキャブラリーの広さが作品に表れています。また、小さいストレートミュートをつけた上でプランジャーミュートを開閉するアイデアは、次に演奏する武満の《WAVES》や、《ジェモー》でも用いられ、特に《WAVES》ではグロボカールの用いた記号と全く同じミュート指示のマークが用いられていることも、グロボカールと武満の距離の近さを示しています。

武満徹《WAVES》(1976)

この作品は、武満徹が独奏クラリネットと2本のトロンボーン、ホルン、バスドラムのために作曲したものです。作品のコンセプトについて、武満は次のように述べています。

この作品はアメリカのクラリネット奏者Richard Stoltzmanのために作曲された。これは水の描写ではない。水というイメージへの根源的な想像力がうみ出す世界なのだ。水のように流動する自由な音のフォーム、変化しつづける音色を追求している。

「武満徹著作集5」新潮社 p.389

楽譜は、これも同様に横幅と時間が比例する形で書かれ、それぞれの音のタイミングを点線で示す書き方が用いられています。また、独奏として扱われるクラリネットには、多くの指使いが図示されており、楽譜には森田利明との共同作業でこれらの奏法が生み出されたと述べられています。なお、作品は、Richard Stoltzmanと森田利明に献呈されています。

一見すると、クラリネットがメインの本作品はこの演奏会の中で異質と思われるかもしれませんが、前述のようにトロンボーンの記譜法や、ミュートの使い方などに多くの類似点が見られます。また、武満はトロンボーンがスネアドラムに向かって吹くことで、スネア線を振動させることや、トロンボーンが左右に向くことで音響効果を狙うこと、ホルンが銅鑼に向かって吹き、銅鑼を共鳴させることなど、多くのアイデアを用いている点も興味深い点です。なお、演奏に際しては、各楽器の配置場所も明確に指定されています。

演奏するにあたっては、奏者が動き始めるタイミングや、図形的に指示された音を止めるタイミング、クレッシェンドの掛け方など、奏者が読み取って工夫しなければならない点も多くあります。今回の演奏にあたっては、出演者全員で多くのディスカッションを行いながら演奏を作った点にもご注目いただければと思います。

フレデリック・ジェフスキー《Moonrise with Memories》(1978)

この作品は、アメリカの作曲家フレデリック・ジェフスキー(1938-2021)が著名なバストロンボーン奏者デイヴィッド・テイラーのために作曲しました。独奏バストロンボーンと6つの伴奏楽器で演奏する本作品は、ミニマルミュージックで書かれています。作品は全部で3楽章からなり、第2楽章には、次の歌が歌われます。

WHAT A GRAND TIME WAS THE WAR!

WHAT A GRAND TIME WAS THE WAR!

MY, MY, MY! MY, OH MY!

MY, MY, MY! MY, OH MY!

WHAT A GRAND TIME WAS THE WAR!

MY, MY, MY! MY, OH MY!

IN WARTIME WE HAD FUN, SORRY THAT OLD WAR IS DONE!

MY, MY, MY! MY, OH MY!

WHAT A GRAND TIME WAS THE WAR!

MY, MY, MY! MY, OH MY!

MY, MY, MY! MY, OH MY!

DID SOMEBODY DIE?

TEXT: “WORLD WAR II” BY LANGSTON HUGHES

このジェフスキーの作品は武満が企画・構成を行なっていた「今日の音楽 MUSIC TODAY」シリーズでも取り上げられ、両者は1985年に対談も残しています。ジェフスキーは、この2楽章に用いられたような「WAR=戦争」など、社会的もしくは政治的な言葉を直接的に用いる作品が多い一方で、武満はそのような手法を取りませんでした。この対談の中で、両者は音楽と政治や社会に関するお互いの違いを認め合いながら、音楽が社会から断絶された存在であってはならず、再び一緒になるべきだと語り合っています。

おわりに

演奏会を楽しむことは、コース料理を楽しむことと似ています。

目隠しされ、料理の名前さえ告げられない状況で、純粋に味を楽しんでくださいというのは無理難題です。しかし、料理について無駄に知識を披露される中で食べるのも興醒めになってしまいます。このプログラムノートは、厳然たる学術研究論文として音楽作品を論じるためのものではなく、あくまで本日ご来場いただいたみなさまに音楽の「味」を最大限に楽しんでいただくために書きました。

また、1960年代から1970年代の作品を年代順に並べることは、死した標本を陳列する音楽博物館のようになりかねません。しかし、演奏する行為とは、その作品を現代において生きた形で演じることだと私は考えています。実際、おおよそ50年前に書かれた作品たちは、現代の私たちにもまだまだ多くのものを投げかけてきました。この演奏会で取り上げた音楽が、みなさまの心に響くことを願って止みません。

最後に、この演奏会を開催するにあたって小田美紗希さんには多大な協力をいただきました。この場をお借りして感謝申し上げます。

[1] 今回の演奏会のメインビジュアルに使用した模様は、いずれもベリオ、グロボカール、武満が楽譜で用いた記号をデザインしたものです。これらのトロンボーンに関する記号は、この3者の記譜法の関係性を如実に表しているといえるでしょう。

コメント